Una de las preguntas que con mayor insistencia se han hecho antropólogos, historiadores y todo tipo de investigadores de las disciplinas humanísticas es por qué pueden llegar a existir diferencias tan extremas entre las características de unas culturas y otras: Lenguas, sistemas de filiación, creencias, expresiones simbólicas y artísticas, instituciones, fórmulas de gobierno y de organización social, etc. han sido, son y, probablemente, puedan llegar a ser muy distintas de una cultura a otra. Sobre las respuestas a esa pregunta, es decir qué factor o factores explicarían tal diversidad cultural, hay que reconocer que hay de todo: se ha hablando de condicionantes biológicos y/o raciales, de condicionantes relacionados con la evolución cultural, de condicionantes azarosos particulares y específicos para cada caso, etc. Y, también, de condicionantes medioambientales, pues resulta casi obvio que en sociedades escasamente tecnificadas en las que sus integrantes deben extraer su sustento mediante una relación directa con la naturaleza aquellos elementos tales como climatología, hidrografía, orografía, etc. condicionarán unos procedimientos técnicos concretos en detrimento de otros. Por ejemplo una orografía irregular y una climatología húmeda favorecerá prácticas ganaderas y todas las implicaciones culturales que estas suponen, como un modo de vida itinerante incapaz de formar unidades políticas fuertes, mientras que suelos arcillosos surcados por caudalosos ríos favorecerán una agricultura intensiva y, posiblemente, poderes políticos fuertes fundados en el control de los sistemas de regadío –según Karl Wittfogel así se habrían erigido los estados mesopotámicos o el Egipto faraónico, entre otros.

Bucólica recreación de un grupo de cazadores recolectores elaborando sus herramientas a partir del medio directo

A todo esto hay que añadirle, además, que “el medio” no es un conjunto de elementos estáticos e invariables. El medio está en una continua transformación sujeta a multitud de agentes naturales pero también a la acción humana: desde el más reciente problema del calentamiento global hasta actividades más locales –por ejemplo deforestaciones, extinciones de especies animales, desecación de suelos, etc.– han tenido en su origen prácticas dirigidas por la mano humana. Y si el medio está actualmente inmerso en un proceso de cambio también igualmente lo ha estado en otras épocas históricas, incluida la Prehistoria. Por estos motivos, la variable medioambiental ha estado siempre presente en los análisis que los arqueólogos realizan sobre las sociedades prehistóricas.

1. El papel del medio en la configuración de las culturas

Ya desde mucho tiempo atrás de que la arqueología comenzase a recuperar e identificar las distintas culturas prehistóricas se había especulado sobre el factor condicionante del medio en el devenir de las sociedades humanas primitivas. A fines del siglo XVIII el ilustrado Adam Ferguson publicó su Ensayo sobre la historia de la sociedad civil para explicar cómo “el progreso” sería inherente al ser humano y que tan solo sería la presencia o ausencia de determinados factores geográficos –climas templados, acceso al mar, una determinada orografía– lo que permitiría a una sociedad evolucionar hasta lograr el estadio civilizado. Se introdujo la idea del condicionante geográfico de forma muy poco elaborada, pero sería el primer ejemplo de una lista de planteamientos entre los que se incluyen pioneros de la geografía humana como Friedrich Ratzel o de la antropología como Franz Boas, quienes a lo largo del siglo XIX debatieron sobre el papel del medio a la hora de configurar las distintas culturas.

Toda esta línea de pensamiento condujo, ya en el siglo XX, a que el antropólogo norteamericano Julian Steward inaugurara la que denominó como Ecología Cultural, una perspectiva que trata de comprender la evolución de las sociedades humanas en el contexto del medio ambiente donde éstas se desarrollan. Trató así este hombre de aunar dos ideas que por entonces parecían irreconciliables en el campo de la antropología teórica, el evolucionismo que ordenaba a todas las culturas en algún estadio de progreso entre salvajismo y la civilización y el particularismo histórico que daba más peso a las características específicas de cada cultura como derivadas de su medio y su historia particulares: según Steward las culturas evolucionarían de un estadio a otro –familias, bandas, clanes y sociedades complejas– con una serie de características similares para todas ellas pero también con determinadas diferencias en cada una, condicionadas por el marco donde cada cultura se hubiera desenvuelto.

Características de los estadios de evolución social popularizado por Elman Service, discípulo de Steward. Según Villalobos, Análisis de las transformaciones sociales etc. (p. 47)

El propio Steward, entre otros, no quiso que esta forma de entender las cosas quedara relegada exclusivamente a la antropología e hizo un llamamiento a sus colegas arqueólogos para que asumieran estas inquietudes y para que estudiaran las culturas prehistóricas desde un punto de vista material similar, esto es atendiendo especialmente al medioambiente.

Párrafo escrito por Steward y Setzler reclamando a los arqueólogos un mayor esfuerzo por reconstruir el medioambiente de las culturas estudiadas, en el artículo Function and configuration in archaeology.

La arqueología, que por aquel entonces había dedicado su desempeño prácticamente a la identificación y clasificación de artefactos –etapa cronotipológica– comenzó por esta época su siguiente fase: la arqueología económica.

2. La arqueología del medioambiente

Ya se explicó en otra entrada cómo a comienzos del siglo XX arqueólogos como los soviéticos Ravdonikas y Semenov, los norteamericanos Braidwood y MacNeish o el británico Clarke comenzaron a analizar las viviendas, las partes activas de las herramientas prehistóricas o la composición y procedencia de sus materias primas con objeto de indagar en los aspectos técnicos y económicos de las culturas prehistóricas. Junto con ello, también se preocuparon por caracterizar otros elementos recuperados en los sedimentos excavados como semillas, pólenes, huesos de fauna, etc. que, estudiados por carpólogos, palinólogos o arqueozoólogos se mostraron capaces de informar sobre algunas de las características medioambientales de los yacimientos estudiados por los arqueólogos.

Baste para ilustrar esto con algunos ejemplos: En primer lugar hay animales muy susceptibles al ambiente que vivieron sólo en nichos climáticos muy concretos como el Allophaiomys Pliocenicus, un roedor asociado a bajas temperaturas que ha resultado muy útil para identificar niveles de periodos fríos. Por otro lado, los pólenes recuperados en los sedimentos se entienden como una “fotografía” fosilizada de las plantas del entorno del yacimiento, y dependiendo de las especies presentes podemos llegar a saber si fue un momento de mayor o menor humedad, aridez, etc. Como tercer ejemplo, cabe destacar la muy útil relación isotópica del Oxígeno: la distinta proporción de átomos de 16O y 18O presentes en conchas de moluscos marinos es un buen indicador de la temperatura del agua cuando éstas se formaron, y analizar sus variaciones con el paso del tiempo sirve para registrar cambios en la temperatura a largo plazo.

Indicadores paleoeconómicos publicados por G. Clark, 1952 – Prehistoric Europe. The economic basis

Todas estas son herramientas muy útiles que los arqueólogos llevamos empleando casi un siglo y que nos han permitido reconstruir el medio en el que las culturas prehistóricas se desenvolvieron. Qué tenían a su disposición y cómo se las arreglaron –tecnología, economía, sociedad, creencias, etc.– para salir adelante. En esta línea hay ideas y trabajos muy interesantes que relacionan cambios culturales con eventos climáticos de distinto tipo: Así, se ha planteado que la brutal erupción del Toba (Indonesia) del c. 70.000 a.C. habría causado un invierno volcánico durante varios años y habría dejado a nuestra por entonces joven especie de Homo sapiens al borde de la extinción de tal manera que todavía hoy se reconocería un “cuello de botella genético” fechado en ese momento. Otra erupción, la más conocida del Tera en Santorini (Grecia) en este caso a mediados del II milenio a.C., se ha relacionado no sólo con la obvia destrucción de poblados aledaños como Acrotiri, famoso por sus perfectamente conservados frescos, sino también con el declive y definitivo colapso de la civilización Minoica de Creta. Recientemente se han celebrado sendas reuniones científicas cuyo objetivo ha sido analizar el impacto en las culturas de Próximo Oriente y Europa de esa explosión del Tera y, también, del denominado evento climático 4,2 ky BP, un sensible aumento de la temperatura y de la sequedad a escala global que algunos relacionan con el colapso del Imperio Acadio y de la civilización del Valle del Indo, con grandes migraciones y con profundas reorganizaciones sociopolíticas en Centroeuropa y la Península Ibérica –en este último caso se relaciona con la emergencia de la cultura de El Argar.

Los dos recientes volúmenes editados con los resultados de las reuniones científicas en relación con el impacto del evento 4,2 ky BP y de la erupción del Tera

No obstante todas estas aproximaciones, sean más o menos deterministas ambientales –hay quien explica todos esos cambios culturales mediante otros factores como por ejemplo crisis socioeconómicas– gravitan en torno a la idea de cómo el medioambiente es capaz de condicionar la cultura y la historia humana. Pero también, probablemente como consecuencia de la emergencia de los movimientos ecologistas a partir de la segunda mitad del siglo XX, va extendiéndose cada vez más la idea entre los arqueólogos de que la relación entre medioambiente y ser humano no es unidireccional, condicionando el primero al segundo, sino que también puede llegar a ser bidireccional y que en muchas ocasiones nuestros más remotos antepasados han podido llegar a dejar una huella todavía hoy perceptible en el medio.

3. El impacto del ser humano prehistórico en el medioambiente. Antropizaciones, extinciones y contaminaciones.

El medioambiente incluye tanto elementos abióticos como bióticos, todos los identificables en geosfera, hidrosfera, biosfera y atmósfera; y tenemos claros ejemplos de la acción humana prehistórica en todos esas categorías. En cuanto a la geosfera es posible hablar de la minería, una práctica que tímidamente comienza a darse en el Neolítico en búsqueda de sílex y piedras semipreciosas como la variscita y que poco a poco va creciendo, con un perceptible boom en la Edad de los Metales –numerosas son las minas de cobre fechadas en estos momentos como las espectaculares de Timna, en Israel– y ya alcanzando las grandes obras de ingeniería de época histórica como son las minas griegas de plata de Laurion o las colosales Médulas en España.

Sobre la biosfera podemos decir que los arqueólogos de la Prehistoria Reciente sabemos bien lo que supuso la adopción de la agricultura desde el Neolítico. En todos los lugares se puede comprobar mediante series polínicas y mediante otro tipo de registros cómo los primeros granjeros quemaron, deforestaron y adecuaron todas las zonas en las que se asentaron a cultivar, construyendo así un nuevo paisaje de campos, prados y dehesas abierto, radicalmente opuesto a los precedentes que generalmente se componían de zonas boscosas de distinto tipo. También es posible hablar de las extinciones causadas por la mano del hombre: aquí nos movemos en un plano más hipotético, pero hay muchos autores que consideran al Homo sapiens como el causante de la gran extinción de megafauna tanto en Eurasia como en América, al coincidir nuestra salida de África con la desaparición de animales como mamuts, rinocerontes lanudos, caballos americanos, etc.

Pero la historia de la intervención del ser humano es mucho más antigua, casi podría decirse “desde que el ser humano es ser humano”. Una de las principales diferencias entre Homo sapiens y el resto de especies humanas, en concreto respecto del Neandertal, nuestro primo coetáneo durante el Paleolítico Medio y Superior, es el grado de afección en el medio. No hay que esperar a las deforestaciones de los campesinos neolíticos ya mencionadas para verlo, pues tenemos pruebas arqueológicas de ello en el Paleolítico Medio africano: en Klasies River Mouth, Sudáfrica, la presencia de distintos tipos de plantas carbonizadas en los estratos fechados entre el 75.000 y el 55.000 a.C. ha servido para plantear que por aquel entonces los grupos de Homo sapiens habrían quemado amplias superficies de terreno para favorecer el crecimiento de una planta en particular, la watsonia, cuyos bulbos resultan muy nutritivos.

Y bien. El ser humano prehistórico lleva modificando, en ocasiones muy dramáticamente, la geosfera –minas y suelos– y la biosfera –animales y plantas– pero ¿también la hidrosfera y la atmósfera? Parece ser que también. Respecto a la primera puede comentarse un aumento documentado de metales pesados de las aguas de la Ría de Huelva en un momento de la Edad del Cobre en el que parece existir también un aumento significativo de la actividad metalúrgica.

Fotografías de artefactos arqueológicos calcolíticos relacionados con la metalurgia y análisis de metales pesados en yacimientos de la Ría de Huelva, según F. Nocete et al. An archaeological approach to regional environmental pollution in the south-western Iberian Peninsula related to Third millennium BC mining and metallurgy

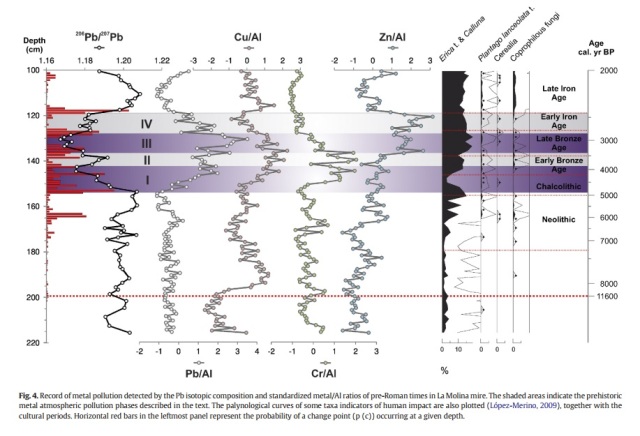

En cuanto a contaminación atmosférica contamos con un reciente estudio que indica cómo la primera metalurgia en el norte peninsular, fechada en la Edad del Cobre, habría dejado su huella en forma de una polución atmosférica susceptible de ser registrada en los niveles de esos momentos que hoy podemos excavar en determinadas turberas.

Registro de polución atmosférica de plomo y otros metales pesados coincidentes con el inicio de la metalurgia en este contexto geográfico, según Martínez Cortizas et al. Early atmospheric metal pollution provides evidence for Chalcolithic/Bronze Age mining and metallurgy in Southwestern Europe

Todos estos ejemplos arqueológicos sugieren que la acción del ser humano en el medio ha sido sensible en cuanto a geosfera, biosfera, hidrosfera y atmósfera ya desde tiempos prehistóricos. Hemos modificado el medioambiente antes de la Revolución Industrial y antes de la emergencia de las primeras civilizaciones. ¿Han supuesto estas afecciones catástrofes capaces de conducir a determinadas culturas directamente al colapso? Hay quienes creen que sí, entre ellos el popular autor de best sellers sobre historia humana Jared Diamond.

Las relaciones de causación en las ciencias históricas no son falsables: Los arqueólogos y el resto de especialistas que nos ayudan a leer el registro arqueológico podemos trazar correlaciones entre determinadas actividades humanas –aquí hemos hablado de la expansión de la agricultura y de los orígenes de la metalurgia pero hay otras– y las bien documentadas alteraciones del medio. En ocasiones estas alteraciones se revierten, pero en otros casos se tornan en procesos prácticamente irreversibles, capaces de trastocar los grandes equilibrios medioambientales. Y como –parece bastante claro– nosotros mismos conformamos culturas que se nutren de esos medioambientes nos vemos asimismo alterados nosotros. Actualmente nos estamos asomando a un gran cambio en relación con el calentamiento global y si miramos atrás podemos ver cómo nuestra especie se ha enfrentado con anterioridad a otros pequeños cambios ambientales. Muchos dirán que pese a esos desafíos aquí nos encontramos, que hemos sobrevivido… pero al contrario que los historiadores diplomáticos, cuya única referencia de colapso es prácticamente la de la caída del Imperio Romano, los prehistoriadores bien sabemos que los colapsos han sido muchos. Pasan más desapercibidos en los grandes anales de la historia porque suelen ser “vacíos” en el registro arqueológico pero no obstante esos vacíos están ahí. ¿Son todos ellos causados por cambios medioambientales? No todos, eso resultaría extremadamente determinista. Pero los acontecimientos mencionados aquí brevemente –Toba, Tera, el evento 4,3 ky BP, etc.– son la prueba de que no debemos dejar nunca de tener en cuenta esta variable.

Octubre de 2018

Pingback: Arqueología, medioambiente y cambios climáticos — Las gafas de Childe – El Boletín de ARBA